鈦是一種年輕的金屬,直到20世紀40年代它才被人們認識并利用,由于它強度大,重量輕,抗腐蝕,既耐低溫又耐高溫,因而成了制造火箭、人造衛星、航天飛機、宇宙飛船理想的“太空金屬”材料。憑借著獨特而優越的性能,從誕生之初,鈦就在航天舞臺上大放異彩。

航天海鷹(哈爾濱)鈦業有限公司(簡稱海鷹哈鈦)是一家研究和生產供航空、航天、船舶等行業使用的高端鈦產品的高科技企業。據海鷹哈鈦黨委書記肖波介紹,該公司在哈爾濱航天高技術創新產業園總投資16.75億元建設了專門的鈦產業園區,“整個園區分兩期實施,一期項目現已完成全部建設并投入使用,可以達到年產鈦合金鑄件300噸、鈦合金鍛件及復雜類鈑金件200噸的生產能力。”

“這是飛行器的翼面,當飛行器超音速飛行時,它機翼的溫度可以達到500℃,必須有一種又輕、又韌、又耐高溫的材料來制造,而鈦合金恰好能夠滿足這些要求。”

“這是空氣舵,它可以通過改變空氣氣流來調整飛行器的飛行方向,因為它在航天飛行器的表面,鈦合金耐高溫、抗腐蝕,最適合了。”

在海鷹哈鈦鈦產業園區,面對著一排銀亮且形狀各異的鈦合金產品,海鷹哈鈦專務趙鴻專業地講解道:“這是波紋管,它相當于一個彈簧,可以實現彈性連接的功能,航天器飛行環境復雜,拉伸長度不一樣,普通材料容易變形甚至斷裂,而鈦合金具有良好的強度、塑性和斷裂韌性,正好匹配。”

鈦的“本領”如此高強,“馴服”它也并非易事。據趙鴻介紹,為提高生產能力,海鷹哈鈦鈦產業園建設之初,就引入了許多具有國家先進水平的鈦合金生產加工設備。“一期項目就新建了鈦合金鑄造廠房、鈦合金精密塑性成型廠房、鈦合金機加廠房等,還新增近300套工藝設備。”趙鴻說。

在產業園的塑性成型車間,高達十幾米的液壓機正在隆隆地工作著,身著特殊白色工服的操作工人正在加工鈦合金板材,趙鴻介紹:“液壓機的加熱溫度可達七八百度的高溫,技術工人必須身著隔熱服、隔熱手套和防塵口罩才能操作,可以把鈦合金板材加熱壓成指定的形狀。”整個車間,放眼望去,分布著真空擴散焊爐等各種大型設備,這里有熱壓成型等不同的生產線,每個生產線就如同一個小車間,可以直接加工出成品。

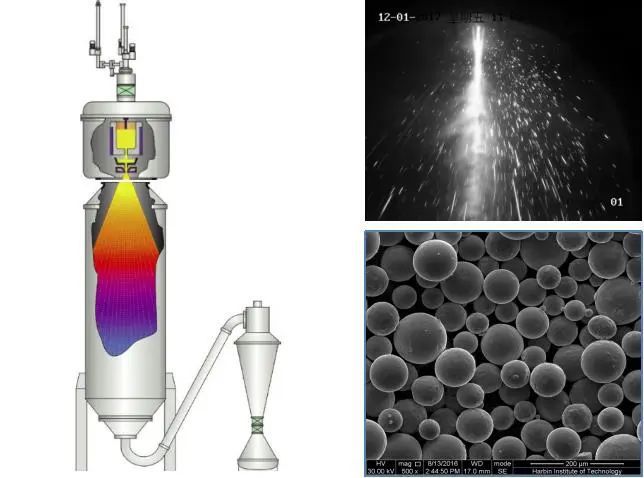

為了把鈦合金加工成各種形狀的結構件,更好滿足航天需求,海鷹哈鈦還采用3D打印技術生產制造鈦合金零部件產品。趙鴻指著一個成品零件說:“這個就是用3D打印技術制成的”,這是一個截面大約0.25米長,0.05米寬不規則立體鈦合金結構件,在它不大的身體上均勻地分布了大約五六十個孔洞,簡直就像一個精巧的藝術品。據他介紹,航天海鷹的3D鈦合金打印技術已走在國內領先行列,現在可以通過3D打印方法在短時間內實現其他傳統方法無法實現、結構復雜、難加工裝配的復雜零件制造。

目前,海鷹哈鈦已經具備鈦合金精密鑄造、鈦合金精密塑性成型、鈦合金粉末制備、電子束增材制造、精密加工及系統集成五大核心能力。“我們擬在二期新建鈦合金低成本制造、高溫合金、粉末冶金成型、增材制造產品與服務、增材裝備設計制造、新材料研發制造等專業,逐步把產業園打造成為我國東北地區的‘鈦谷’”。對于企業未來發展,海鷹哈鈦黨委書記肖波信心滿滿。

未來,海鷹哈鈦將繼續貫徹高起點、高技術、高端產品、新機制“三高一新”的發展理念,在現有的產品技術基礎上,通過不斷研發,向產品上下游產業延伸,逐漸形成完整的鈦產品全產業鏈,將企業由傳統鈦合金零部件制造向提供成套裝備制造和整體技術解決方案具有國際影響力的企業轉化,同時,把產業園逐步打造成為國內領先、國際先進的、業內知名的高端鈦合金產品研發制造基地。