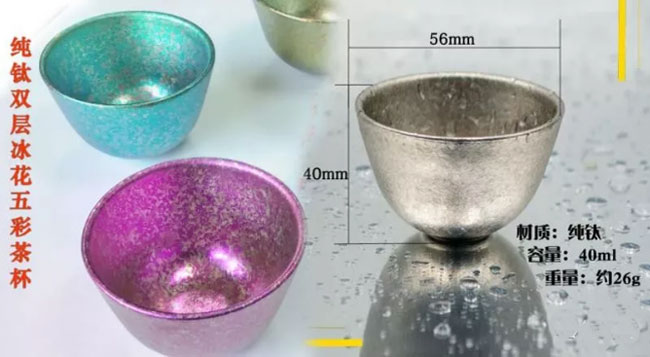

近來,一種以“鈦”為名的水杯在消費市場悄然升溫。在電商平臺和線下商場,它們被置于顯眼位置,價格從三百元到上千元不等,遠超傳統不銹鋼或玻璃水杯。

商家宣傳時,常將其與高端醫療、健康生活等概念綁定,宣稱其“輕便”“耐腐蝕”。然而,高價之下,是頻發的品質投訴與信息亂象。并且,一則“部分廉價鈦杯由火葬場回收人體金屬植入物制成”的傳言,更是在社交媒體上引發憂慮。

這只小小的鈦杯,究竟是物有所值的“黑科技”,還是被營銷故事包裹的“智商稅”?

“純鈦”杯熱銷,投訴卻不少

“花了近800元買的‘純鈦’養生杯,說是能裝任何飲品,結果泡了一天檸檬水,內壁就出現了幾個洗不掉的斑點,這還敢用嗎?”上海的張先生向記者反映。

在他展示的聊天記錄里,商家客服只是反復強調“是正常氧化現象,不影響使用”,卻無法解釋為何宣傳中“耐強酸強堿”的鈦杯會出現這種現象。

張先生的遭遇并非個例。在“黑貓投訴”等平臺上,類似的抱怨屢見不鮮。有消費者稱,自己購買的鈦杯內膽出現涂層脫落,露出了疑似不銹鋼的基材。

還有人反映,杯子用久了會有一股無法清除的金屬味,與“不串味”的宣傳大相徑庭。這些投訴與商家描繪的產品形象形成了巨大落差,讓消費者對產品的真實材質和安全性畫上了問號。

記者聯系到在義烏國際商貿城從事杯壺生意的李先生。他介紹:“一個做工尚可的純鈦杯,出廠價不到一百元。但市場上很多所謂的‘鈦杯’,用的是成本更低的鈦合金,甚至只是‘含鈦’材料,但都當成純鈦來賣。”

“價格高的部分,主要是品牌溢價和營銷費用。一些品牌會編造‘晶鉆鈦’‘能量鈦’這類概念,通過精美包裝和網紅帶貨,把價格抬高幾倍。可以說,售價里一大部分是在為營銷買單。”

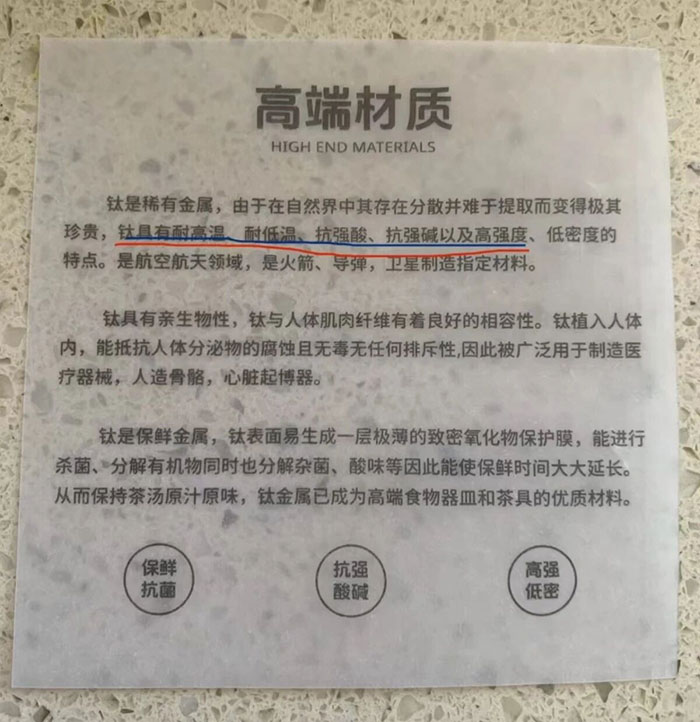

工程師拆解“鈦”特性

鈦杯的性能是否如宣傳所述?為此,記者采訪了從事大宗金屬貿易運營的高級機械工程師劉天浩。

他首先肯定了鈦杯在重量上的優勢。“這可以說是鈦杯最核心的賣點。鈦的密度遠低于不銹鋼,同等體積下,鈦杯的重量幾乎只有不銹鋼杯的一半。對于戶外徒步等需要嚴格控制負重的用戶來說,這是一個實際的好處。”

但對于商家宣傳的其他特性,劉天浩給出了如下分析。他指出,保溫杯的效果百分之九十以上依賴真空夾層技術,金屬本身的導熱性差異影響微乎其微。

在安全性上,雖然鈦的生物親和性好,但“符合國標的304食品級不銹鋼已經足夠安全,只有極少數對鎳過敏的特殊人群,才有必要考慮鈦杯。”

關于商家宣傳的“抑菌”功能,材料科學與生物醫學界的主流觀點明確指出:純鈦本身不具備主動殺菌能力。

所謂的“抑菌”其實是混淆了兩種與普通鈦杯無關的前沿技術:一種是需要紫外線才能激活的“納米光催化”技術,另一種是添加了銅、銀等元素的“醫用抗菌鈦合金”。消費者手中的純鈦杯既不含這些技術,也無法滿足其生效條件。

因此,鈦杯的核心優勢在于其公認的化學穩定性和生物相容性——即不與飲品反應、不析出有害物質,從而保障安全,但這不等同于“抑菌”。

劉天浩也補充道:“部分產品為追求美感而做的噴砂處理,其粗糙表面反而更容易藏污納垢,與‘抑菌’的宣傳背道而馳。”

他總結道:“鈦杯確實有價值,但對普通人來說,千元鈦杯沒啥必要。”

“火葬場回收鈦不現實”

調查中,關于“部分廉價鈦杯是由火葬場回收的逝者體內醫療植入物再造”的傳言,在社交媒體上傳播甚廣。

記者就此聯系了一名不愿具名的殯儀館工作人員。他說明:“火化結束后,確實會收集到少量未完全熔化的金屬植入物。這些物品屬于特殊醫療廢棄物,有嚴格的處理流程。”

(“部分廉價鈦杯是由火葬場回收的逝者體內醫療植入物再造”謠言配圖,實為其他材質的人造關節)

“按照規定,我們會優先通知家屬前來認領和處理。如果家屬放棄,這些金屬廢棄物會統一登記、封存,然后移交給有資質的專業公司進行無害化處理或銷毀,絕不可能流入任何回收再利用的市場。”

隨后,工程師劉天浩也從技術和商業角度分析了這一傳言。“首先,這些回收物是混雜著人體組織、骨水泥以及不同種類醫療合金(不僅有鈦,還有鈷鉻鉬、不銹鋼等)的混合物。”

“更關鍵的是,單個醫療植入物(如骨釘、關節等)的含鈦量本身就非常有限。對于動輒以噸為單位計算原料的工業化生產線來說,即便能收集到一批植入物,其總重量也毫無意義。將這些混雜且量少的材料進行分類、提純的成本,會遠超直接采購全新的工業純鈦原料。從商業角度看,沒有任何工廠會選擇這種不劃算的做法。”

“其次,正規的金屬加工企業有嚴格的原料供應鏈和質檢標準。使用這種來源不明、成分復雜的醫療廢料是明確的違法行為。一旦被發現,企業將面臨嚴重的法律后果和市場淘汰”。