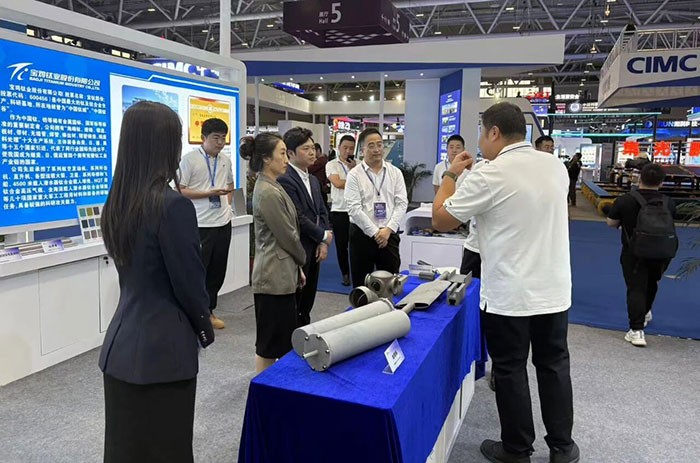

7月16日,作為2021年中國工程院院士四川行活動的配套活動,釩鈦資源與釩鈦產業院士專題對接會在成都舉行。為什么鈦合金應用推廣會上,中國工程院院士,西北有色金屬研究院教授級高級工程師張平祥提出解決方案,我國應拿出有區別的技術和工藝路線。

張平祥認為,目前國內在鈦合金的研究、工程化、產業化沿著航空用鈦的技術路線,但這樣的路線是高質量、高成本的。實際上,鈦的推廣應用,性能夠用、低成本是個關鍵。

通過近兩年的梳理,他發現,我國的鈦應用沒有區分出工藝路線。拿“干航空的技術路線”應用到無需高新鈦技術的領域,成本太高。

比如海洋用鈦、兵器用鈦,對鈦性能的要求并沒有到達航空用鈦的標準。“民用更是這樣,老百姓喝水的水杯子,不要求那么高級。”

對此,張平祥認為,國內應該從頂層設計入手,制定不同行業的用鈦標準,進而催生不同的加工工藝。

他以攀枝花的海綿鈦為例。“攀枝花提取出的鈦有獨特的成分特點,或許不適合走航空鈦路線,反而適用于其他領域用鈦”,張平祥表示,“要細分分析,沒有必要去搞重復建設”。

鈦應用“推不開”,還有一個原因在于工藝研發少。以往的鈦研究集中于材料研發,而對鈦工藝,如成型焊接、沖壓、表面處理等工藝上少有涉足。一些兵器廠“不會用鈦”,材料壞了也不會修復。

“我們沒必要在現在路線上重復投資,重復建設,而是應該補齊工藝研發短板,盡可能把鈦資源都用起來”,張平祥說道。

他指出,從近兩年的鈦市場看,除了軍工鈦市場增長,民用增長也很大,老百姓接受度很高,這是鈦資源應用的機遇。

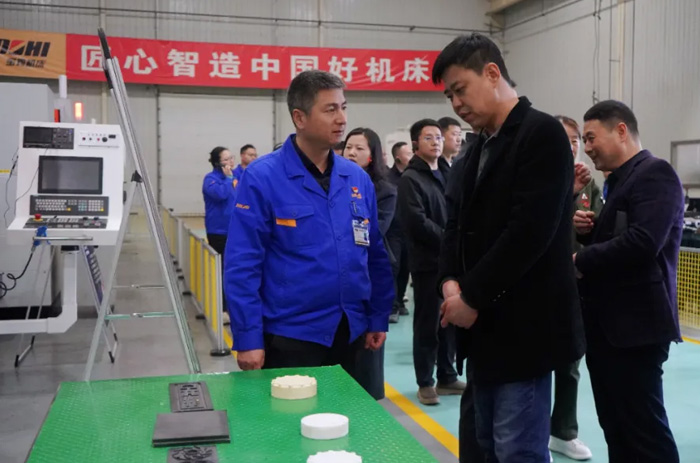

張平祥表示,在民用鈦的合作上,西北有色金屬研究院愿意提供技術、設備和工藝支持,希望合作開發更多鈦資源的新功能、新工藝,甚至有機會從不同的應用入手,探索出低成本的新路徑。

川觀新聞記者 徐莉莎 朱雪黎 王晉朝 攝影 郝飛

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號