西北工業大學重慶科創中心位于明月湖畔,2021年4月正式揭牌,目前已入駐近300人的科研團隊,圍繞航空航天用的鈦合金材料,開展科研攻關。

今年57歲的李金山教授,既是西北工業大學材料學院院長,又是西工大重慶科創中心首席科學家和執行理事,常常需要兩頭跑,可謂是日程滿滿。作為我國鈦合金材料領域的頂尖專家,他研究的領域與我們國家的“大國重器”,有著緊密聯系。

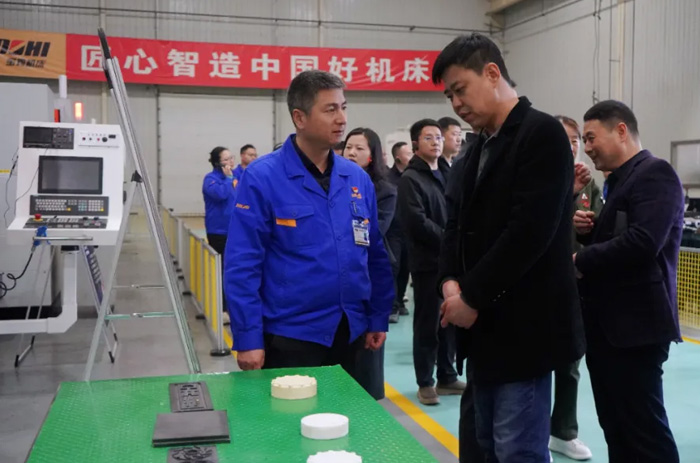

李金山介紹說,比如這個鈦合金的膜盒是給火箭上做的產品,在火箭、衛星或者一些武器上,如果用橡膠密封,溫度太低,很容易老化,因此把它做成這種彈性體的金屬膜盒,密封性能更好。再比如這個螺旋的鉚釘,一架飛機可以有數10萬個螺旋鉚釘,它可以占飛機總重量的5%以上,原來是用合金結構鋼的,為了減重改成鈦合金。

重慶電視臺記者聶瑩:鈦合金這種材料和傳統材料相比,它的優點在哪里?主要應用在哪些領域?

西北工業大學重慶科創中心執行理事李金山:它是所有金屬材料89種金屬材料里頭,比強度、比剛度最大的一種材料,因此它天生作為航空航天,作為太空金屬,在航空航天領域它就有非常大的前景;第二它耐腐蝕,因此在艦船上管路閥門也都采用鈦合金;第三個鈦合金生物相容性特別好,它也作為一種生物材料,在人體上有很多的應用。但鈦合金最大的不足是因為它活潑,制造工藝非常復雜,對裝備和技術要求很高。

聶瑩:我知道您研究鈦合金已經有30多年了,目前咱們團隊在鈦合金的生產制造研發方面的能力,在國內外大概處于一個什么樣的一個水平?

李金山:我們西工大材料學院所在的科研團隊,從鈦合金在國內應用開始,我們就屬于研究的前列,處于全國的前列。

聶瑩:您覺得咱們在這個領域的技術突破它的意義在哪里?

李金山:在2000年以前,我們國家的航空航天產業很落后,最核心的就是沒有先進的材料。過去我們要用鈦合金,只能依賴國外進口,一到關鍵時刻他就會對我們進行斷供或者是不給提供。那么從2000年之后,隨著我們國家在國防軍工里的投入,特別在材料領域的投入,使我們迅速的在鈦合金的領域,我們當時占世界占比只有1%的情況下,經過20年的發展,能占到世界第一,產鈦大國,使我們制造業特別是軍工制造業,裝備水平得到了跨越地發展,因為鈦合金有多少能夠衡量一個飛機,是衡量一個飛機先進與否的重要標志。

李金山:這個凝固國家重點實驗室主要是圍繞著我們國家航天大型裝備的里面的一些關鍵重要的鈦合金或者高溫合金或者鋁合金鎂合金的鑄造構件來設計的,它承擔了很多國家關鍵的瓶頸的問題

聶瑩:現在咱們也把這個國家重點實驗室給搬到了重慶。

李金山:在重慶科創中心這部分里頭就是承擔了國家重點實驗的一個很重要的一部分的研究工作和產業化工作。

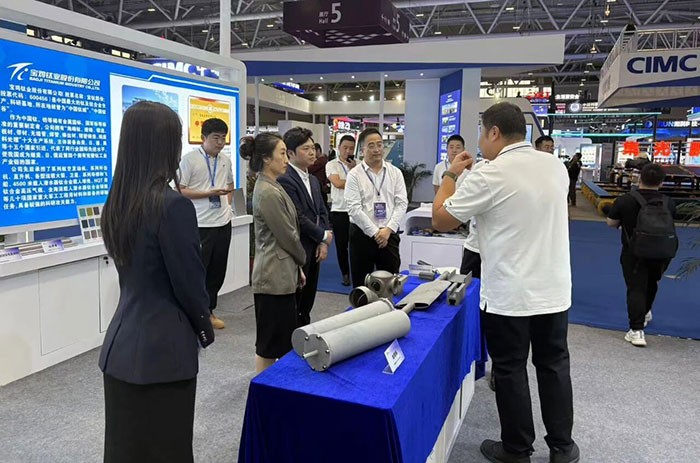

相較傳統的鋼、鋁合金材料,鈦合金成形工藝難度極高,全球僅4個國家擁有鈦合金生產制造的全產業鏈。依托凝固國家重點實驗室的相關技術,2022年7月,西工大重慶科創中心孵化了首家企業——重慶兩航金屬材料有限公司。短短一年多時間,重慶兩航金屬已經建成國際一流鈦合金精密鑄造產線,為包括國產大飛機在內的多個航空發動機主力型號提供大尺寸、薄壁復雜結構件整套解決方案,還參與了多種高速航天飛行器、商業航天火箭及其發動機、衛星等高端裝備的研發和制造。

聶瑩:西工大重慶科創中心在產業化方面的成績非常亮眼。發展如此迅猛,它背后的原因是什么呢?

李金山:西工大材料學科,在過去幾年來,圍繞著產學研用,形成了一個非常獨特的西工大的材料學科的閉環發展模式。在基礎研究、工程化、轉化,特別是在產業化方面開出來一條很有特色的通道,因此目前材料學科有11個產業化公司,兩個已經在科創板上市,兩個已經在科創板登記過程當中,還有七八家正在上市的路上,因此學校就是把材料學科接近產業化的成果,移植到重慶來建立這個科創中心。第二點,就是重慶市政府,特別是兩江新區政府的大力的支持和幫助,給我們提供了非常好的營商環境和輔助配套的條件。此外,原有的在重慶的一些鈦合金材料的制造企業已經投產,因此使我們形成一個完整的上下游相互協同的一個產業鏈,這樣的話也有利于我們科創中心和兩航金屬的快速發展。

聶瑩:科研成果轉化難是長期困擾科研界和企業界的難題,西北工業大學重慶科創中心在產學研結合、在成果轉化方面有哪些經驗可以分享?

李金山:西工大材料學科它往往是一個團隊,在這個團隊里,他有做基礎研究的,也有做工程化研究的,還有做轉化研究的這樣的一個團隊,使他能夠把實驗室的科研成果往前再延伸,很長一公里。而我們的制造業它都希望能接到現成的成果,不希望在轉化過程中給予投入,因此他不愿往下再走這一公里。而重慶兩江協同創新區進行了很大探索,為這些實驗室的成果轉化提供了往下延伸這一公里的工作,比如說場地、廠房、裝備的提供,做了很多工作,因此重慶科創中心今天產業化成績,是政府和學校雙方共同努力的結果。

李金山:目前重慶兩航金屬已經建成投產,我們認為3到5年的時間,他會有500到800人的就業,有5個億到8個億的產值。同時,我們后邊的幾個科研成果都已經完成了它的中試和產業化前期的開發工作。我們希望能夠經過幾年的發展,這地方能夠有3到5家的產業化公司,能夠使公司的產值達到10到15個億,能夠把這些公司逐漸的轉化成科技體系型的上市公司。我希望能夠和大家共同努力,助力重慶地方經濟發展,也助力中國制造業快速發展。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號