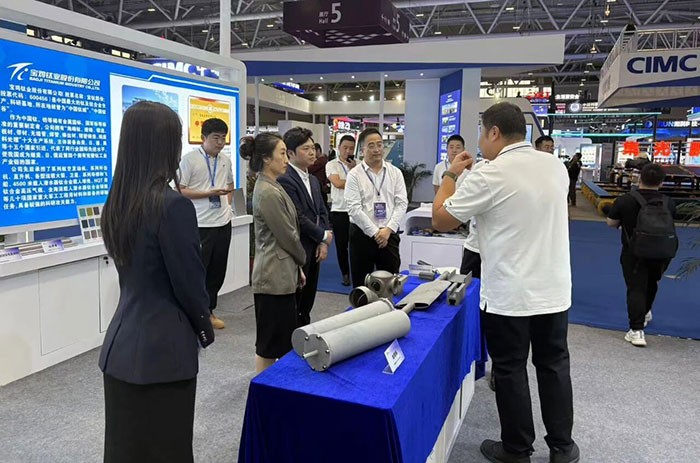

27日,中國(攀枝花)首屆釩鈦產業博覽會在攀枝花正式舉行,本網了解,攀枝花市按照加快建設攀西戰略資源創新開發試驗區的整體戰略部署,攀枝花釩鈦產業園區將全力打造釩鈦產業,力爭到2017年末,釩鈦產業形成500億元以上產能,建成全國規模最大、產業鏈最長、產品種類最多的釩鈦工業基地。

據悉,攀枝花釩鈦產業園區地處川西南、滇西北地區樞紐地帶,自2001年成立以來,實現了“從無到有、從小到大、從大到優”的跨越發展。而距離西昌市城區20公里的西昌釩鈦產業園區(經久工業園區),作為攀西戰略資源創新開發試驗區的重要組成部分,預計到2017年,建成以釩鈦資源綜合利用、冶金材料、汽車配件、裝備制造等項目支撐的完整的釩鈦產業鏈和產業集群。

入選“中國產業集群50強”的園區

近年來,該園區每年均保持30%以上的工業經濟增速。2013年3月,國家批準設立攀西創新資源戰略開發試驗區,加速推動攀西地區釩鈦等戰略資源綜合開發、高效利用。因此在2013年,釩鈦產業更實現工業總產值174億元,占產業園區工業總產值的56%;高新技術企業實現總收入139億元,占全市高新技術企業總收入的87%。

據介紹,攀枝花釩鈦產業園區集群入選“中國產業集群50強”,園區擁有從釩渣、釩氧化物到釩鐵、釩氮合金的全系列冶金用釩制品產業鏈,從鈦礦到鈦白粉、海綿鈦、鈦錠、鈦材的多條完整鈦產業鏈,形成國內產業鏈最完整的全流程釩鈦資源綜合開發體系。另外,園區是國內第一、世界第二的釩產品生產基地,國內規模最大的鈦原料供應基地、鈦白粉和釩鈦低(微)合金鋼生產基地,鈦精礦、富鈦料、鈦白粉、海綿鈦產能均居全國第一。

當然,園區在堅持經濟發展的同時,也注重環境保護。2005年8月,釩鈦產業園區成功創建為四川省循環經濟試點園區。截止目前,園區已入駐涉釩涉鈦企業140余家,占入駐企業總數的80%,擁有國家級高新技術企業22家。

擴大規模的同時實現核心技術突破

隨著后金融危機時代宏觀市場環境的變化和國家產業政策導向的調整,攀枝花釩鈦產業園區面臨加快轉型發展。接下來,園區將以釩鈦資源創新開發和綜合利用為核心,全力打造釩鈦產業。力爭到2017年末,釩鈦產業形成500億元以上產能;釩鈦鋼鐵機械制造產業,形成400億元以上產能,建成獨具特色的釩鈦鑄鍛件生產加工基地;釩鈦資源綜合利用率分別提高到50%、20%以上,釩鈦磁鐵礦尾礦回收利用率達到30%以上。

在新材料產業方面,園區將重點發展鎳鐵合金、鈷合金、金屬硅、多元鐵合金等領域。力爭到2017年,金屬新材料產業實現銷售收入100億元,建成攀西地區有影響力的金屬新材料產業基地。在節能環保產業方面,園區將著力培育一批污水處理、除塵降噪、脫硫脫硝、污染土壤修復等環保設施運營企業和設備制造企業。力爭到2017年,節能環保產業實現銷售收入100億元。另外,加快發展現代物流業,力爭到2017年,現代物流業實現營業收入100億元,建成立足攀西、輻射川滇的現代物流服務中心。

在擴大規模的同時,攀枝花釩鈦產業園區也依托全市科研資源,形成了國內最為完善的釩鈦資源開發和產品研發技術體。建成包括兩個國家級重點實驗室在內的省級以上科技創新平臺30個,匯聚各類專業技術人才2200余人,其中國家級專家57人、創新人才團隊8個。園區內建成1萬平米的省級科技企業孵化器,設立了國家級生產力促進中心,成立了 4個產業技術創新聯盟。其中,釩鈦資源綜合利用產業技術創新戰略聯盟進入國家試點。

不僅如此,園區在釩鈦領域,也不斷實現了核心關鍵技術突破。其中,三氧化二釩和高釩鐵生產技術獲國家發明專利,達到國際先進水平;宇航級釩鋁合金產品、氮化釩常壓生產、微細粒級鈦精礦回收等工藝技術填補國內外空白,打破西方國家壟斷格局。氧化釩清潔生產工藝及裝備達國際領先水平,解決了傳統工藝水耗大、廢水處理和廢渣利用難等世界難題。

2017年建成完整釩鈦產業鏈和產業集群

據了解,距離西昌市城區20公里的西昌釩鈦產業園區(經久工業園區)成立于2004年12月,其核心區域規劃控制面積達26平方公里,重點發展釩鈦綜合利用、鋼鐵新材料、高端裝備制造等產業。作為四川省第一批循環產業示范園區、四川省新型工業化產業示范基地、攀西戰略資源創新開發試驗區核心園區,經久工業園區被納入四川省產業園區“51025”發展計劃。

截至2013年底,西昌釩鈦產業園區共投入資金3.8億元用于基礎設施建設,已建成面積約8平方公里。其中,經久工業園區與攀枝花白馬鐵礦建成了100公里的鐵精礦管道,一路將白馬鐵礦的礦石運抵經久工業園區。另外,投資9.2億元的經久物流中心、1.2億元新建給水及配套輸水管網、1.1億元新建污水處理廠及配套管網建設也已全面啟動。

預計到2017年,園區將建成以釩鈦資源綜合利用、冶金材料、汽車配件、裝備制造等項目支撐的完整的釩鈦產業鏈和產業集群,成為國際先進、國內一流的釩鈦制品基地。屆時,工業總產值將達到500億元,主營業務收入495億元,工業增加值150億元,實現利稅50億元。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號