一、中國鈦白粉行業的總體狀況

1.行業總產能和總產量

由于近15年國家經濟持續高速發展,導致鈦白粉市場的同步增長,其結果是行業出現一系列的擴產項目和業外加盟項目,使鈦白粉的產能和產量持續快速上升。1998年以后中國鈦白粉的產能和產量匯總于表1。

2.產品結構明顯優化

按照國際上顏料級鈦白粉產品通行的結構比例,金紅石型產品占85%~90%,銳鈦型產品只占10%~15%。金紅石型鈦白粉用途最廣,主要用于油漆/涂料、塑料、橡膠、油墨、裝飾紙涂層等。而國際上銳鈦型鈦白粉只用于造紙(紙張纖維填充)、化學纖維消光,及少量的內用場合。

上世紀50年代,我國鈦白粉產品以非顏料級的搪瓷、焊條、陶瓷用為主,70年代逐漸向顏料級的銳鈦型發展,90年代以后,較高檔次的金紅石型產品開始出現于市場,且比例不斷增加,近2年已接近于國際上比例水平,見表2和表3。

3.表觀消費量

按照國際上通行概念,國內產量加上進口量,再除去出口量,即等于表觀需求量(Apparent demand),其含義在于“表觀”(表面),不等于“已經”被消費,有些可能仍在流通途徑或在倉庫。表4為近10多年中國的鈦白粉表觀消費量。

按照表4數據,2011年中國大陸的人均鈦白粉占有量為1.18kg,超過全球平均數(0.7~0.8kg)。2012年人均鈦白粉消費量為1.24 kg,2013年人均鈦白粉消費量達到1.29 kg,繼續上升。

4.主要生產商

2013年,我國正常生產的規模以上全流程型鈦白粉生產商共48家,工廠總數57個,其中實際產量在10萬t以上的有5家(四川龍蟒鈦業、山東東佳、河南佰利聯、中國藍星化工和重組后的中核鈦白),行業前15名廠商的實際產量均在5萬t及以上。2013年我國鈦白粉前15名生產商的產量數據見表5。

5.中國鈦白粉生產企業的地區分布

2013年,我國正常生產的48家規模以上的全流程型鈦白粉生產商的57個生產廠分布于17個省、市、自治區(上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、遼寧、黑龍江、河南、湖南、湖北、廣東、廣西、云南、四川、重慶、甘肅),其中四川省和廣西區各有13個。四川省攀枝花市是我國鈦白粉生產廠最集中的地級地區,2013年已投產的企業已達到10家。但2013年7月,攀鋼本部鈦白粉廠已宣布永久關閉,現在攀枝花地區運行的鈦白粉廠減至9家。

6.關于鈦白行業當前循環經濟產業鏈狀況

硫酸法鈦白粉的最大弊端是“三廢”排放量大,處理費用高,企業視此為沉重的“包袱”。如何將被動式變為主動式,發展市場化商品鏈,是鈦白粉企業長遠健康發展的根本。當前,行業在“三廢”的處理和綜合利用上已獲得許多成就,出現多種所謂“聯產法”清潔生產模式,其無疑對該企業具有積極意義。但這些“聯產法”產業鏈都具有濃厚的企業或該企業所在地區的產業特色,有較強的局限性,短期內很難向行業普及和推廣。

鈦白粉是種典型的“兩高一資”類產業,生產過程中排出大量的酸性廢氣(汽)、廢水和廢渣,不但對環境造成很大的破壞,對生產企業也是很大的負擔。

近年來,隨著環保政策的完善和環保理念水平的提高,鈦白粉企業的環保狀況有明顯改進,絕大多數企業都建有環保裝置并投入正常運行,實現廢副達標排放。各企業因地制宜,創造出有鮮明企業或地區特色的所謂的清潔生產和循環經濟產業鏈,包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。

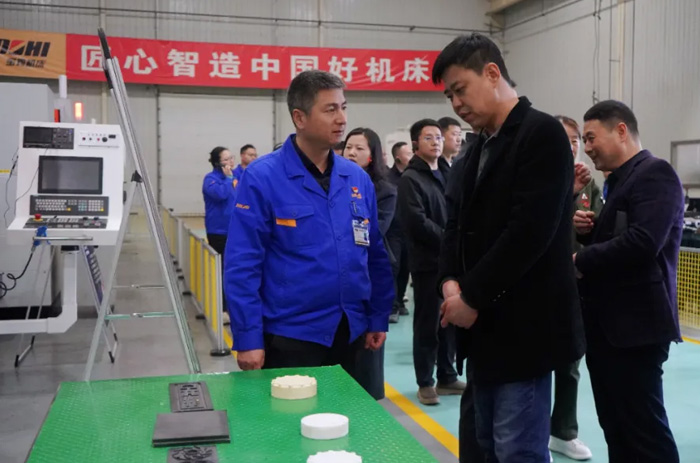

在廢副產品商品化方面,各企業壓力最大的首屬廢水廢酸中和后所產生的污泥(紅石膏)利用。雖然少數企業能實現部分回用,但大多數企業仍覺困難重重。廣東惠云鈦業公司根據周邊環境,有針對性地創造出行業內首家廢副全商品化的清潔生產和循環經濟產業鏈,不僅做到廢副產品內部循環零排放,還取得了可觀的經濟效益和社會效益。為此,2月27~3月3日,全國鈦白行業專家組對該企業組織專項考察,形成考察報告,結論:該企業的“硫-鐵-鈦-鈣”清潔生產循環經濟產業鏈成果顯著,是我國鈦白行業循環經濟的典范,達到國際先進水平。

該企業已成為我國鈦白粉行業清潔生產和循環經濟示范基地,并被鈦白粉產業技術創新戰略聯盟列為年度工作計劃之一,將其中關鍵技術和成功之處向行業推介。

二發展前景分析

1.市場總體穩中有升

鈦白粉作為一種基本無機化工材料,廣泛應用于涂料/油漆、塑(母)料、紙張、油墨等多種領域,其發展與整個國民經濟環境和國內外市場息息相關。即使國家在注重轉變經濟發展方式、促進產業結構的優化和調整,合理控制GDP增長速度,從長遠看,鈦白粉的市場增長還將同步或稍高于GDP,預測未來3~5年的增長率為年均8%~12%,而到2015~2017年,中國鈦白粉的市場消費量將達到200~230萬t(2013年為194.6萬t)。其中不排除階段性的波動起伏。

2.供需失衡,產能過剩

2013年,我國鈦白粉的綜合產能為280萬t/a(不含表面處理和加工型企業),實際產量為215.5萬t,行業產能利用率只有77.0%,水平不高。近2~3年,各地已公布的擴產項目,包括已有企業技改、擴產、業外加盟項目多達近30個,雖說其中一些已作調整、延緩或擱置,但還是有相當多的項目要實現竣工投產,在未來市場不可能急劇增加的背景下,產能過剩、市場供求失衡趨勢也將更明顯。

這里需要指出所謂當前還只是“階段性”過剩、“結構性”過剩,認為“并不是總體產能過剩”,事實將會否定這些誤導性觀點。

3.氯化法鈦白

2013年,全國正常生產的46個生產商56個工廠中,氯化法工藝企業只有錦州鈦業1個,其產能/產量均只占當年全國總量的1.5%以內。現今各地處于建設或竣工試產中的氯化法項目共6個(云南新立、錦州沸騰氯化3萬t/a、河南漯河、洛陽萬基、佰利聯和攀枝花鈦海集團),但其工程進展和竣工后運行效果還真是很難預料,最根本的原因是核心技術的可靠性和先進性。其次是裝備和鈦原料。因此,中國大規模發展氯化法的時機現在還未成熟。

三、當前行業存在的關鍵問題

1.產能集中度太低

2013年,世界前6名生產商杜邦116萬t/a,亨茲曼(56.5萬t/a,其中氯化法為23.1萬t/a,占40.2%),(加上新收購洛克伍德旗下德國莎哈利本(含芬蘭凱米拉)34萬t/a,總計為90.5萬t/a),科斯特(77.8萬t/a),特諾(46.2萬t/a,全部為氯化法),康諾斯44.2萬t/a(氯化法占67%),石原公司(ISK)25萬t/a。總計399.7萬t/a,占除中國以外,全球總產能450萬t/a的88.8%。全球只有18個生產商,工廠總數46座。

2013年,全國前6名生產商的綜合產量為826 691 t,占全國總產量38.4%;全國前10名生產商的綜合產能為1 104 741 t,占全國總量51.3%;全國前20名生產商的綜合產能為1 590 368 t,占全國總量73.8%;全國前30名生產商的綜合產量為1 879 965 t,占全國總量87.2%。全流程鈦白粉行業有主要生產商46個。此外,還有眾多的加工型生產商。以上數據明顯反映出中國鈦白粉行業和國際同行的差距。

2.行業無權威、獨立、中立的協會

鈦白粉行業至今無獨立、中立、權威性的行業協會,這是這些年來無序發展、入門門檻低、不受制約或少受制約的原因之一。若干年前,業內相關機構和人士曾試圖發起成立獨立和中立性的鈦白行業協會或類似機構,但最終未有結果。在現今的全球化市場經濟環境下,無論從何種意義上說,將鈦白粉行業協會作為一個分支機構掛靠在其下游一個應用領域的協會名下,顯然是不正常的,這很難在真正意義上起到行業管理的作用。

3.創新能力低

中國鈦白粉工業自1998年以來的15年高速發展,成為世界第一也已3年多。但這些發展只是總體規模,而且是中低檔次的規模。缺乏本質上的技術創新,模仿卻是比比皆是。如:

工藝技術方面:由早年的加壓水解清一色地改成常壓水解,而且以外加晶種為主;無機表面處理為提高耐候性,清一色地以Al、Si、Zr包膜,缺乏國際上流行的致密性Si包膜研究和開發。

裝備方面模仿更明顯,如模仿國外的砂磨機、壓濾機、大容量的酸解鍋、水解鍋等。產品類型方面。由當初的低檔次非顏料級產品逐步向銳鈦型、金紅石型方向發展,這1~2年又轉向非顏料級的脫硝催化產品和陶瓷搪瓷用產品。尤其是脫硝鈦白產品,小型企業這樣,大型企業也如此。根本原因在于無法在主產品(尤其是金紅石型)品質方面與國際先進產品相競爭,所以即使是實現世界第一3年之后,進口產品數量仍居高不下。

害怕競爭,缺乏創新是中國鈦白工業的通病。2005年時,當山東東營杜邦項目一公開,立即引起行業一片反對聲,其原因可以說有多種多樣,但最根本的就是杜邦的產品檔次太高,國內產品跟不上。如果杜邦項目上馬,豈不是搞垮中國整個行業?可是連這些反對者自己也沒有預料到,一個高檔次的項目流產了,幾十個中低檔次的項目誕生了,這對中國鈦白粉工業究竟是進步還是倒退?沒有高水平的項目引導,沒有高水平產品參與競爭,這對任何產業的發展都不能說是一種好事,只能在行業原有水平上踏步或漫步。

4.如何客觀看待中國鈦白粉行業的未來

毫無疑問,氯化法是中國鈦白粉工業的發展方向,但要形成產業化和規模化則是若干年以后的事,而不是近期或眼前。理由很簡單:缺乏核心的技術來源,當前,無論是引進所謂“國外技術”,還是自我開發的“自主技術”,都還沒有解決好這個問題。

預計,目前國內在建設中或已竣工試產的幾個氯化法項目前景都不容樂觀,要形成達標達產、要實現效益和盈利,還有很長的艱難的路要走。當下更不能模仿和“跟風”。

硫酸法是中國鈦白工業的基礎和根本,我們不能期望一步登天,和國外先進水平平起平坐。全行業要正視現實,腳踏實地,克服短處,發揮長處,實實在在做好環保和清潔生產工作;因地制宜,做好本企業、本地區循環經濟產業鏈工作,降低綜合運營成本,實現整體效益。這才是具有中國特色的鈦白工業之路。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號