杜邦公司(NYSE:DD,簡稱杜邦)大中國區總裁蘇孝世放下了手中的保溫杯,用這四個字來描述已經過去的2014年。

不可否認,眼下杜邦正面臨著一些變化。不久前的消息稱,董事會決定將在2015年之前削減10億美元的固定成本(后來又增加至13億美元),同時推進2013年提出的分拆高性能化學品業務的計劃,新公司被稱作科慕(Chemours),將今年7月獨立上市,其核心業務正是杜邦在市場中領先多年的鈦白粉及氟化工等產品。

而“科慕”也準確地反應出杜邦的經營哲學——仰慕科學的公司,但相比于賣掉紡織等業務,這充其量只能算“微調”。分拆重組是杜邦兩個多世紀發展歷程中最常見的手段。

成立200多年后,杜邦的主營業務已與公司成立時相距甚遠。從1863杜邦主營的火藥到20世紀的化工和紡織產品,再到近幾年確立的以農業和營養、生物基材料和先進材料為三大支柱的“科學公司”,杜邦不斷調整著自己的發展方向。數十年間,這家老牌公司也不乏令人費解的重組案例,特別是一些被剝離板塊甚至還處于行業的龍頭地位。

從20年前近800億美元年營業規模降至如今的300多億美元,規模并沒有成為杜邦成長的單一衡量標準,正如杜邦CEO柯愛倫(Ellen Kullman)所言,杜邦更希望抓住未來而非抱著過去不放。即便是在金融危機時,杜邦砍掉所有成本卻力保研發,“什么都砍了,研發經費卻沒有砍,”蘇孝世回憶說,“因為我們知道研發經費一砍,未來的路就會偏掉。”

但股東對于杜邦的盈利能力從未降低過標準,杜邦能夠在金融危機的后四年,每股收益年均增長達到20%,與其緊緊圍繞科研的核心戰略不無關系。面對未來,杜邦上下高度一致,必須不斷提高自己在技術領域的壁壘,拋棄相對低附加值的板塊,保持技術帶來的競爭優勢。

“我們用科技來創造差異化。”杜邦中國集團有限公司總經理吳堅說。這種差異對杜邦意味著利潤,當現有的技術無法創造“差異”之時,業務板塊的剝離就成了選擇。

杜邦的盈利模式也是以類似“定制化”的方式提供給客戶的解決方案,從市場—研發—創新—再到市場,高附加值的產品就是在這樣的閉環中產生,其中最重要的是其研發和創新的能力。也正因為此,在資本市場上,杜邦被認知為一家科學公司,而非傳統的工業公司。

眼下,中國的經濟增長已經進入“新常態”,作為杜邦最重視的市場之一,其高管團隊在這個“非常時刻”卻要比以往更加堅定地相信公司的價值準則。

創新中心“接地氣”

2013年,杜邦在研發上的支出為22億美元,約占杜邦總銷售收入的6%左右。2014年的數據盡管沒有公布,但蘇孝世預計,這一年研發投入規模也與2013年相當。這樣的投入對于一家傳統行業公司并不算低。

可以看到投入帶來的顯著變化是,在中國大陸,杜邦研發的本土化進程正伴隨著當地需求的變化而不斷升級。正如柯愛倫在瑞士達沃斯論壇上總結的那樣:“科學是全球的,但應用是本土的。”

去年9月,杜邦在上海的創新中心正式成立。創新中心與此前成立的研發中心最大的不同是,這里成為了杜邦捕捉市場需求的一個樞紐,使杜邦更敏銳地找到適應當地需求的解決方案。

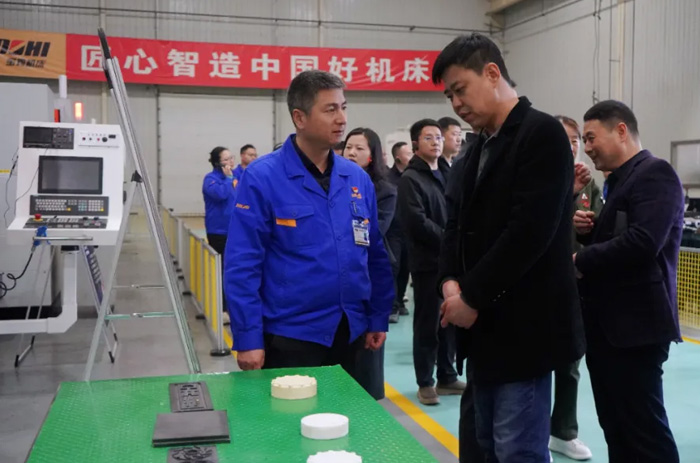

很多人初次到達位于張江科技園區的創新中心都覺得,“這沒什么,不就是一個產品的展廳嗎?”表面上看沒錯。創新中心內陳列著杜邦最重要的四個業務領域的新產品——食物、消費電子與通訊、汽車與能源。與傳統的展示中心不同,這里還有兩間用來與客戶討論的會議室,杜邦稱之為“合作區”。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號