近日,華東有色地勘局海洋地質研究院與江蘇南通濱海園區管委會就承擔實施“南通市濱海園區鹽堿地改良項目”達成了協議,項目計劃改良鹽堿地3200畝。華東有色海洋研究院將投入1000多萬元資金及專有地質技術,綜合利用水利、生物、地球化學等手段,通過改良和治理,使園區土壤相關指標達到基本農田標準要求,建成生態園區和現代農業示范區,為濱海園區開發建設提供后備資源,同時也為江蘇沿海現代化農業發展提供思路和樣板。屆時,荒蕪的鹽堿地將果木成林、稻花飄香、蔬菜滿園。

早在2010年,華東有色海洋地質研究院就依托在通州灣地區已實施的各類地質環境、生態環境、土地資源和生態地球化學等領域的調查與治理項目,掌握了該地區的大量基礎數據,并建立了三維地質信息管理系統。能不能利用地質技術改良土壤,使鹽堿地變成生態園?一個大膽的設想逐漸形成。

治理鹽堿地最大的難題是將地表的鹽堿排到土地深處而不反彈到地面。為此,該院組織技術人員研究討論,進行可行性研究,經過反復考察論證,提出了“綜合利用地質水工環技術、生物技術和地球化學技術的方法,通過排水排鹽系統的"淺灌深排"和自制改良劑、改良肥的施用,分區改良治理以及農林牧”的綜合改造方案,逐步控制和減少土地鹽堿含量,并達到國家農田基本標準;在此基礎上,種植甜高粱、田菁、小麥、大豆、油菜及蔬菜和果木,通過飼養家畜和養殖水產改善生態系統,達到高效利用,并形成海洋院專有技術。2012年,該院在南通東凌地區進行千畝鹽堿地的改良,成效顯著,改良后的土地已經種出西瓜、竹柳、黃豆等植物和農作物。該項技術2013年獲江蘇省科技成果二等獎。

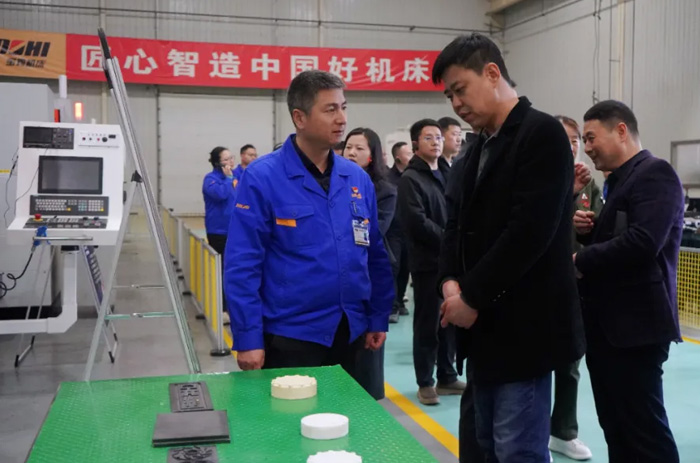

在鹽堿地開發過程中,該院得到了中國地質調查局南京地質調查中心、江蘇省國土資源廳、華東有色地勘局、南通濱海園區領導及專家的大力支持,有關領導專程到項目基地調研指導。2014年,該項目通過立項申請獲得了國土資源部專項資金支持。由此,3200畝鹽堿地改造項目落地生根。

據華東有色海洋院院長程知言博士介紹,該院承擔的“3200畝鹽堿地改造項目”已開始實施,通過土地改良,道路、湖泊規劃和改造及旅游景點建設,在這個長2千米、寬1千米的規劃區內,將建成現代農業示范區和綠色生態旅游產業園,使江蘇大面積濱海灘涂鹽堿地得以開發利用。(鄭詩斌)

本網站內容中注明來源為“中國有色金屬報”的所有內容,版權均屬本網站所有,任何媒體、網站、個人轉載或引用本網站內容,不得對內容原意進行曲解、修改。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號