日前,陜西省工信廳、省發展改革委、省生態環境廳聯合印發了《陜西省有色金屬行業碳達峰實施方案》(下稱:《實施方案》),以推動全產業鏈節能降碳、促進資源循環利用、加強技術研發應用和強化綠色制造體系建設為著力點,推動產業高端化、智能化、綠色化發展。

21世紀經濟報道記者從陜西省工信廳獲悉,“十四五”期間,陜西省有色金屬產業結構、用能結構明顯優化,有色金屬產品生產環節綠色低碳技術推廣應用取得重要進展。

改善有色金屬用能結構

具體來看,電解鋁、鎂、鋅等重點品種單位產品能耗、碳排放強度進一步降低,再生金屬供應占比超過24%,鉛、鋅冶煉能效標桿水平以上產能比例超過30%,鋁、鉛、鋅3個行業能效基準水平以下產能基本清零。

此外,《實施方案》要求,緊盯鋁、鋅、鎂等高能耗、高碳排放量產品的冶煉、生產關鍵環節,對標國家和行業準入標準,合理控制陜西省有色金屬冶煉產能以及能耗、碳排放增量。同時,全力推動關鍵環節低碳技術、工藝、裝備創新和突破,增強關鍵共性技術供給,積極推廣應用新產品、新工藝、新設備,促進有色金屬行業全面升級。

低碳方面,《實施方案》明確提到,“十五五”期間,陜西省有色金屬行業重點品種能耗達到國際先進水平,再生金屬供應比例持續提升,綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立。產業布局、結構進一步優化,確保有色金屬行業2030年前實現碳達峰。

發力培育產業創新集群

值得一提的是,作為能源大省,陜西不僅有煤、鉬、金、非金屬建材、地熱等礦產,包括有色金屬、貴金屬、黑色金屬及各類非金屬礦產儲量也較為可觀。

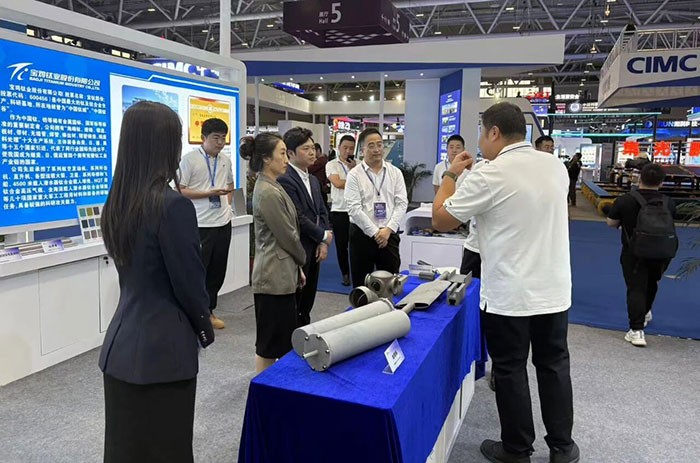

比如鈦基稀有金屬,作為全國最大的鈦及鈦合金生產基地,陜西目前有相關企業800余家、國家級鈦及鈦合金領域專業研發平臺6個、國家及省級企業技術中心19個。

21世紀經濟報道記者從陜西省發改委獲悉,目前陜西正逐步形成“外購海綿鈦—鈦鑄錠—鈦加工材—鈦合金材—鈦復合材—鈦材深加工產品”產業鏈和較為完整的產業服務鏈。

據悉,2023年,陜西加工鈦材約10萬噸,同比增長13.6%,分別占全國、全球總加工量的60%、45%,實現產值超800億元。

4月初印發的《陜西省培育千億級鈦及鈦合金產業創新集群行動計劃》中明確提到,陜西力爭2025年鈦材加工規模達11萬噸,國內市場份額達65%以上,形成由西安、寶雞兩板塊組成的年產值達1000億元以上的國際一流鈦及鈦合金材料產業集群。

同時充分發揮龍頭企業引領作用,吸引上下游配套企業,打造主導產業明確、分工協作、相互配套的世界級鈦及鈦合金產業創新集群。

此外,陜西金屬鎂產量連續11年穩居全球第一。2023年,全省金屬鎂產量47萬噸,約占全國的60%、全球的50%,實現產值150億元以上。

有色金屬將會成為陜西能源產業轉型發展的重要組成板塊。聚焦產業層面,上述《實施方案》要求打造若干有色金屬產業集群。具體到陜西省內各地市,重點推動西安、寶雞發展以鈦基稀有金屬為主的先進金屬材料,著力建設關中新材料產業核心區。同時,以榆林、銅川為區域中心,支持大力發展鋁鎂合金等先進金屬材料;推動渭南、商洛積極發展鉬、釩、鋅基為主的先進金屬材料及稀貴金屬深加工產業,實現有色金屬材料產業特色化發展。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號