在鞍鋼集團鋼鐵研究院,胡奉雅有一個特別的“名號”——“焊接一姐”。這不僅因為她是整個焊接實驗室中唯一的女性,更源于她在焊接技術領域取得的輝煌成就。

今年34歲的胡奉雅是鞍鋼集團鋼鐵研究院焊接與腐蝕研究所副所長、研究員。出生于安徽蕪湖書香世家的她,曾立志要考入中科大地球物理專業學習。在一則紀錄片中,胡奉雅了解到鋼結構巨無霸北京夏季奧運會主體育場鳥巢的誕生歷程,在驚嘆與震撼之余,她對自己未來的期許發生了變化。

“鳥巢最長的一條焊縫,需要工人在200攝氏度的鋼板上連續焊接38個小時。能不能找到更先進的設備、更好的工藝來完成這項工作?”她發現,自己真正感興趣的并不是那些被符號、數字包圍的科學理論,而是將這些理論付諸實踐的過程。她對焊接也有了全新的認識:如果將鋼板比作布,那焊接便如同在大國重器上穿針引線,不可或缺且意義非凡。

如若有朝一日能成為超級工程的參與者,那將何其榮幸。帶著這樣的想法,胡奉雅高考考入中國焊接領域的王牌專業——哈爾濱工業大學焊接技術與工程專業學習。為了深耕焊接技術,本科畢業后她先后前往英國南安普敦大學、劍橋大學修習機電、材料專業,“想要做好工藝必須要懂裝備”。

胡奉雅選擇鞍鋼作為自己走出校園后的第一站。“如果選擇航天、船舶、核電等具體的行業,那我可能只能接觸到某一領域內的工程,而鋼鐵作為原料單位,完成的是前端材料設計工作,可以說我有機會接觸到各個領域的大國重器”。

來到鞍鋼,胡奉雅接手的第一個項目就是國家“863”計劃課題——鈦鋼復合板的開發。鈦因其萬年不腐的特性,在國家重大工程尤其是海洋強國戰略中具有重要意義。但同時,鈦的力學性能欠缺,且開采難度大。相比之下,鈦鋼復合板既能兼具鈦的耐蝕性能和鋼的力學性能,又能降低成本,一塊鈦鋼復合板的價格相當于純鈦合金價格的1/4。

在當時,鈦鋼無法熔焊是一項世界難題。“鈦與鋼在超過1000攝氏度時會發生化學反應,產生裂紋,但正常焊接所需溫度高達2000-3000攝氏度。”胡奉雅介紹,二者無法相連,所謂“復合板”便無從談起。

2018年,為了求解,胡奉雅來到焊接領域的頂尖科研機構英國焊接研究所,但在多次交流拜訪后她發現,在鈦鋼復合板的熔焊領域,對方也沒有實質性的技術突破。

那一年,習近平總書記在兩院院士大會上強調:“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。”胡奉雅備受鼓舞:“你們都干不了,那我們自己干!”

回國后,她第一時間成立了一支應用創新青年突擊隊,著手攻克鈦鋼復合板熔焊難題。“一開始想在鈦板和鋼板間添加一種材料,隔開鈦鋼,避免發生化學反應,但發現沒有材料可以實現。”胡奉雅告訴記者,既然如此,就只能用“笨辦法”,從設計、坡口、焊接材料到工藝控制一點點摸索,“僅設計環節中需要調整的大的變量就有26個,可以說團隊已經失敗得近乎麻木了”。

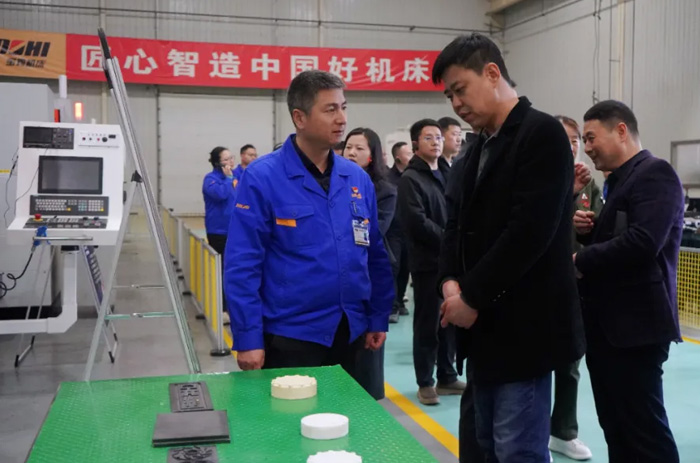

1022天,在將近3年之后,實驗室終于傳來勝利的喜訊。“有時候科研的成功就是這一瞬間的事情,當時我們很多人都不相信,大家晚上做夢都是復合板的斷裂聲。”胡奉雅回憶。團隊成果很快經過認證及實踐檢驗,被廣泛應用于深海、船舶等裝備及沿海建筑中。安徽池州長江大橋的防撞結構件是鈦鋼復合板首次在橋梁領域應用,目前效果良好。

歷史性的突破讓胡奉雅榮譽傍身,接受采訪時經常有人問及團隊技術攻關背后的點滴和感人瞬間,但她認為,每一名科研工作者都一樣,都是在本本分分地做自己的工作,貴在“堅持”二字。“沒有什么令人感動的故事,更沒有什么了不起”。

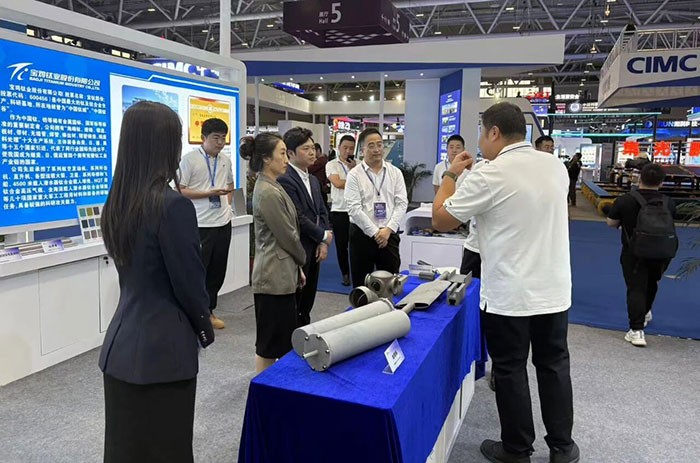

這幾年,胡奉雅和團隊的成績單上又多了幾項新紀錄,實現焊接全球最厚的水電用鋼、全球強度最高的深海用鋼、全球最高線能量船舶用鋼。她也得償所愿,先后參與了多項大國重器的建設工作,如港珠澳大橋上超過50%的鋼板焊接工藝出自胡奉雅和她的團隊。

眼下,胡奉雅把研究重點放在了高性能焊接材料上,“這方面一直是我國的‘卡脖子’技術。”她說,就像高端布料需要匹配的線來縫制,高端鋼板也離不開高性能焊接材料,焊接的好壞對大國重器的質量將起到決定性作用。“我相信在我們團隊的相互支撐合作下,任何難題都會迎刃而解”。

中青報·中青網記者金卓來源:中國青年報

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號