加工的產品是用在核電站核燃料組件中的鋯合金板材、帶材,對質量的要求是達到“核級標準”,實現“絕無一失”;

加工的流程是將不同牌號的鋯合金板坯,經過初軋—取直—脫脂—焊接—退火等工序后,再冷軋加工成厚度僅為0.42毫米、尺寸公差范圍為±0.02毫米的薄帶材,對操作人員生產經驗及控制應變能力要求極高。

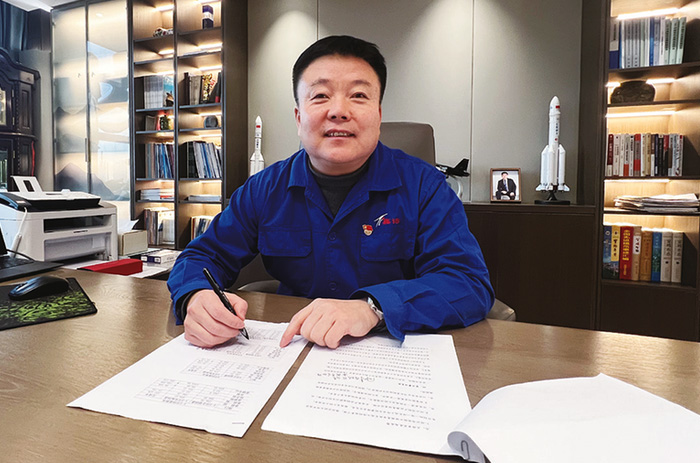

這就是國核鋯業坯料與板帶制造廠冷軋工齊偉的崗位職責。自1988年以來,他在鈦、鉬、鋯、鎳及其合金的冷軋中積累了大量的生產經驗。超高的質量要求,讓每一次軋制都是新挑戰。36年來,秉承著“嚴控過程、一次做對”的要求,齊偉為每一件產品打上了“核級標準”的烙印。他也先后獲評國家電投優秀共產黨員、陜西省勞動競賽標兵、寶雞市技術能手、寶雞工匠,國核鋯業技能大師、崗位能手。

熱愛

讓他擇一事終一生

“我從小就喜歡鼓搗小鬧鐘、收音機,當然都是拆掉后裝不回去的結果。”9月4日,在空曠而又忙碌的國核鋯業坯料與板帶制造廠車間里,兩鬢染霜的齊偉,提起兒時趣事,依然記憶猶新。18歲,他從寶鈦技校畢業進入寶鈦集團,第一次見到軋機帶料運轉的狀態,大為震撼。“軋機和操作手配合,可以軋制任何產品,太神奇了!我當時就下決心,一定要學會操控它,而且要完全掌握、熟練運用。”齊偉說。

執著的性格,使得齊偉做事認真負責。上班時間,他默默記錄師傅的操作過程,晚上則在設備上反復推演操作方法與步驟,從程序編制、加工步驟到調整軋制參數,反復試驗。空閑時間,大家紛紛去放松休閑,齊偉則在圖書館、舊書攤到處尋找冷軋相關書籍,不斷充實自己的理論知識水平。

“有時候為了搞清楚、摸明白生產工藝,連飯都吃不下去。我的家人和同事都說我‘走火入魔’了。但我就是這樣,一旦想做一件事就要努力去做好。”齊偉回憶道。功夫不負有心人,苦練內功,手藝超群,讓齊偉兩年出師,并開始帶徒,而企業里從出師到帶徒,一般都要四年時間。

實干

讓老工藝有了新標準

2010年,齊偉入職國核鋯業。此時,國核鋯業剛剛成立不久,各個崗位急需專業人才。一到新崗位,齊偉就參與了公司板帶材冷軋機組設備招標、監造、安裝調試及試生產一系列過程。憑借多年工作經驗,齊偉針對設備存在的問題提出了多項整改意見,并且在優化生產過程等方面做了大量工作,解決了多項技術難題。

實干勝過千言萬語。在崗位上日復一日的磨煉,讓齊偉的操作技術愈發純熟,謹慎細致、踏實沉穩的工作作風讓他獲得了同事的一致認可。2012年,齊偉從冷軋操作工提升為冷軋班組長,肩負新的責任,他深知不僅要繼續提升個人工作能力,更要帶動班組成員,為企業發展貢獻更多力量。

隨著國內外市場中工業鋯合金板帶材規格尺寸的需求逐步增多,產品的生產難度也隨之加大。不同規格的產品有不同的特點,齊偉要做的就是摸清它們的“秉性”,設置好生產參數。一次,齊偉承擔了合金板材成品冷軋生產任務,但成品超過了軋機輥道的有效長度,而且厚度公差要求極高。為了高質量完成任務,齊偉帶領班組操作員、技術員大膽創新,梳理軋制策略及方案。開始生產后,隨著軋程增加,板材長度達到4米后,喂料難度逐步加大。齊偉時刻守在軋機旁,全神貫注依據板型變化,對軋制參數不斷做出實時調整,最終實現了對板材直線度及平整度的精確控制。

齊偉還帶領班組成員對板帶材軋機噴油裝置進行改造,解決了多年來軋制過程中板材上翹蹭傷表面及軋制困難等問題,在兼顧板帶材工藝潤滑的同時,有效減少了50%以上的油霧污染量,使操作更加安全可靠。

“面對多樣化的市場化競爭,一線生產工人應該不斷與時俱進,創新成長。”齊偉說。

傳承讓

“工匠精神”熠熠生輝

在齊偉創新工作室里,“嚴控過程、一次做對”的崗位要求醒目而又嚴苛。

在這一要求的帶動下,齊偉在冷軋環節不斷突破技術和工藝極限,成品板材加工長度由原來的4米增加到9米,實現超長板材規格組距。在軋制控制中,形成了以“連續糾偏控制法”命名的創新成果,這些看似簡單的創新突破,無不來自把每一次軋制都當作新挑戰的工匠精神。

工匠精神也是一份責任和一份技藝的傳承。為了把36年來冷軋的“秘籍”悉數傳授給徒弟,齊偉編制了《板材表面修磨指南》《冷軋現場生產200問》等教材,對組內年輕員工定期開展培訓,并結合實際生產中出現的問題進行互動式講解,將自己的心得毫無保留地傳授給年輕員工。至今,齊偉已帶徒15名,先后培養出冷軋操作手5人,且均已取得高級工資質。最近,齊偉還在編制《鋯合金帶材精益化生產控制法》教材,繼續提升操作人員的實操水平,并計劃培養出更多具備板帶材操作資質的技師。

“沒有平凡的崗位,只有平凡的追求。只要堅持和熱愛,平凡的崗位也會熠熠生輝!”齊偉說。

陜公網安備 61030502000103號

陜公網安備 61030502000103號